Entretien avec Maurice Pon, le parolier historique d'Henri Salvador

- Raoul Bellaïche

- 7 avr. 2019

- 15 min de lecture

Un millier de chansons, dont un grand nombre de succès pour Henri Salvador, plusieurs standards internationaux comme Une chanson douce ou Dans mon île... Maurice Pon est un homme organisé qui veille sur son « catalogue », tenu à jour depuis ses débuts...

Tapissée d’affiches et de pochettes de disques de ses nombreux interprètes, tous styles confondus, et de ses disques pour enfants (Mirliton), son « antre » de La Varenne abrite aussi un petit studio d’enregistrement où trônent magnétophones, orgues, ordinateur... Au moment où nous le rencontrons, il écrit ses Mémoires. Et de la mémoire, Maurice et son épouse et collaboratrice « Bibiche », ils en ont !

JE CHANTE ! — Comment avez-vous rencontré Henri Salvador ?

MAURICE PON.— Je l’ai connu à son retour du Brésil. À l’époque, je travaillais déjà avec Bernard Michel. Moi, je venais de Bordeaux, tout comme l’orchestrateur Norman Maine avec qui j’étais au lycée. Je suis aussi musicien, j’ai fait un peu de violon et de la guitare. J’étais également secrétaire régional du Hot Club de France. Arrivé à Paris en 1942, je loge 14, rue de Trévise. Très vite, j’ai fondé une troupe théâtrale et on a monté des spectacles auxquels ont participé des gens qui sont devenus célèbres depuis, comme Albert Raisner ou le saxophoniste Jean-Claude Fohrenbach avec qui, pendant la guerre, j’avais fait des galas au profit des prisonniers. Il y avait aussi Johnny Hess, Jean Tissier et sa femme... À Bordeaux, j’avais déjà écrit quelques musiques avec un copain. Et comme Bernard était pianiste, je lui ai suggéré de faire des chansons ensemble. On s’est mis à en écrire des chansons, « un bon paquet » !

Lorsque Salvador est revenu du Brésil avec Ray Ventura, il se trouve que nous avions une chanson qui pouvait très bien convenir à l’orchestre de Ventura. Cette chanson m’avait été inspirée par un faits divers qu’on m’avait raconté, en 1941, lorsque je travaillais à Angoulême, aux Ponts et Chaussées. Léo Marjane, que j’adorais, était venue donner un concert. Un des garçons de l’hôtel m’apprend que le pianiste de Marjane, somnambule, a déménagé les plantes vertes et s’est promené dans les couloirs toute la nuit... Ce n’était pas tombé dans l’oreille d’un sourd et avec Bernard Michel, on a fait une chanson que j’ai appelé... L’organiste est somnambule ! C’est notre première chanson éditée par Ventura. Elle a été enregistrée sur un acétate et malheureusement, je ne l’ai pas.

Voilà comment on a connu Ray Ventura et Henri Salvador par la même occasion. C’est à ce moment-là qu’on a donné à Salvador une chanson que Bernard et moi avions écrite : Bedelia. Ce n’était pas une chanson comique mais une chanson de crooners comme Laura, la chanson du film. Après Laura, que Preminger avait adapté au cinéma, Vera Caspary avait publié un autre roman policier qui s’appelait Bedelia. C’est ce titre qui m’avait donné l’idée de faire Bedelia pour Henri. À cette époque, il chantait beaucoup de chansons de ce style. Il ne faut pas oublier qu’à ses débuts, il était crooner et fantaisiste. C’est par la suite qu’il s’est spécialisé dans le comique, avant de redevenir crooner.

Sur son nouvel album, il y a une chanson de vous, Dans tes yeux. Et sur le précédent, l’album live « Performance ! », il y avait Quoi que l’on fasse.

Oui, mais pas dans « Chambre avec vue ». Dans tes yeux date de 1976 mais quand une chanson est bonne, il n’y a pas de date de péremption ! Quoi que l’on fasse est une chanson récente, écrite pour l’occasion. Pour une fois, je lui avais envoyé les paroles en premier, parce que j’écris toujours sur sa musique. Il y a eu quelques exceptions — les chansons écrites pour la série de FR 3, « Les Bestioles » — mais dans pratiquement tous les cas, je choisissais parmi ses musiques. Il me les jouait, on les enregistrait et je choisissais celles qui m’inspiraient.

C’est à partir de Une chanson douce que commence votre grande collaboration avec Henri Salvador ?

Juste avant, on avait fait trois chansons ensemble, mais c’est effectivement à partir de la Chanson douce, qu’on a continué, jusqu’à en faire deux cents ou deux cent cinquante.

Maurice Pon et Bernard Michel

Et avec Bernard Michel, l’autre parolier de Salvador, vous vous partagiez les rôles, les genres de chansons ?

On écrivait chacun de son côté mais il est vrai que Bernard s’était un peu spécialisé dans les chansons plutôt fantaisistes, comiques.

Pourtant, Le travail c’est la santé, c’est de vous ! L’exception qui confirme la règle ?

Oui, on ne peut pas être aussi catégorique. J’ai aussi écrit des chansons comiques pour d’autres, notamment les Frères Jacques (Le concours Lépine, Il ne reste plus que la Butte...). Pour les jeunes artistes qu’Henri avait produits à l’époque du yéyé, j’avais écrit pas mal de chansons originales mais aussi des adaptations de succès anglais ou américains : pour Tiny Yong (Je t’attendrai), pour Audrey (Le mal de leur vingt ans), pour Jacky Moulière (Suis le ruisseau)... J’avais fait une double adaptation d’un succès de Chris Montez, The more I see you, la reprise « pop » d’un standard américain des années 40, signé Mack Gordon et Harry Warren, à la fois pour les Bretell’s (La neige, la glace) et pour Jacqueline Boyer (La mer, la plage)... Bernard Michel, lui, a adapté beaucoup de succès anglo-saxons des années 60 pour Henri : Monsieur Boum-Boum, Minnie, petite souris, Zorro est arrivé, Cléopâtre, Bouli-Bouli, Héloulé, Je bois à ton souvenir, J’étais une bonne chanson...

Quand vous écrivez pour Salvador, vous savez les choses qu’il aime chanter, les mots qu’il aime dire ? Et, à l’inverse, ce qu’il n’aime pas chanter et dire ?

Pas exactement.

Vous lui avez écrit des chansons dont il n’a pas voulu ?

Très rarement. Mais tout récemment, il m’a refusé une chanson parce qu’elle parlait du passé ! C’est une chanson un peu autobiographique qui s’appelait Réinventer ma vie, que tout le monde trouvait jolie et qui collait bien avec sa musique... De toutes façons, c’est lui le maître ! Mais en général, ça a toujours collé entre nous, parce que, à deux ou trois exceptions près, j’écrivais toujours sur ses musiques. L’inverse s’est produit pour Avant, une chanson qu’avait défendue Tiny Yong à la Rose d’Or d’Antibes. Mais la pauvre était fâchée avec la mesure et le disque ne s’est pas fait... Henri l’a enregistrée... après, en 1966.

Chez vous, le côté crooner domine avec des ballades comme Dans mon île, Le soleil, ton visage et la mer, Tu fais partie de mon été ou Sophia, avec cet accompagnement d’orgue Hammond qui évoque tout à fait l’ambiance des night-clubs...

Sur Sophia, c’est Eddy Louiss qui joue de l’orgue. J’adorais Sophia Loren... À l’époque, je l’avais aperçue chez Barclay où elle avait enregistré un disque et j’ai dit à Henri : « Tiens, on va faire une chanson sur Sophia Loren ! » Dans le même ordre d’idées, je crois qu’Henri en a fait une, avec je ne sais plus qui, sur Ava Gardner mais qu’il ne l’a jamais enregistrée... Beaucoup de chansons de Salvador m’ont inspiré des choses différentes, des thèmes différents, comme La première fois qu’on aime, chantée par Jean-Jacques Debout. Ou Tu fais partie de mon été, sur un rythme de bossa nova, qu’on avait faite à l’époque du démarrage du Whisky-à-Gogo... Maintenant qu’Henri est reconnu comme crooner, Universal a ressorti presque tous ses enregistrements Philips et Barclay. Je ne comprends pas pourquoi « Chambre avec vue » a marché tout d’un coup comme ça... Peut-être parce que c’est tombé à une époque où ce genre de chansons avait disparu ? Une chanson douce est aussi arrivée à un moment où on faisait autre chose. En 1950, les éditeurs n’en ont pas voulu de la Chanson douce, ils disaient que ça ne marcherait pas ! C’est pourquoi elle est restée « propriété des auteurs ». Et maintenant qu’elle est devenue un standard, ils voudraient tous l’éditer !

Justement, plusieurs de vos chansons avec Salvador ne sont pas éditées mais signalées comme « propriété des auteurs ». Ça signifie quoi ?

« Propriété des auteurs », ça veut dire que c’est nous les éditeurs, Salvador et moi. On touche les droits d’auteurs SACEM mais aussi la part qui revient aux éditeurs.

Le travail c’est la santé a une histoire mouvementée...

Le travail c’est la santé est tombée en pleine époque yéyé. En 1965. Or, c’était une marche ! Et je peux vous dire que ce n’était pas une chanson qu’on a faite dans la nuit ! Voilà l’histoire. Je me trouvais chez Henri à Cannes, il me dit : « Tiens, écoute ce disque américain... » À l’époque, on faisait beaucoup d’adaptations. C’était une chanson de Lee Hazlewood, Houston, enregistrée par Dean Martin, et il y avait un gimmick, on aurait dit un forgeron avec son enclume... Moi, je n’écoute même pas ce que disaient les paroles américaines et je m’embarque sur un truc du genre : dans le village, le forgeron tape comme un fou sur son enclume. J’en fais toute une histoire qui s’appelait Il bosse... On se rapproche du Travail... Henri : « Ah, c’est chouette ! Mais je vais prendre tes paroles et faire une autre musique car ça mérite d’être une chanson originale ! »

Quelques mois après, on se retrouve dans le Midi et il me fait écouter Il bosse avec une musique de style antillais. Ça faisait, avec l’accent gouadeloupéen : « Ah ouais, il bosse, mon vieux, c’est un vrai travail, c’est la santé et la santé c’est une prison ! » Je l’arrête net ! « Oh, attends ! Le travail c’est la santé... voilà le titre ! » Et je poursuis : « Le travail c’est la santé... et rien faire, c’est la conserver ! Attends... Les prisonniers du boulot... font pas de vieux os ! Ça y’est, j’ai trouvé le refrain ! » Mais ça ne collait plus avec la musique ! Il me dit : « Bon, je vais refaire une musique. »

Je rentre à Paris et un jour il me téléphone : « J’ai trouvé la musique ! » et il me chante Le travail c’est la santé ! Je trouvais ça un peu pompier... « Tu es fou, mon pote, ça va marcher ! » Et il ne s’était pas trompé... Mais les paroles du couplet ne collaient plus avec la nouvelle musique : j’ai refait tous les couplets et c’est devenu la version définitive du Travail c’est la santé. Ça a pris six mois de travail en tout. Ça a été un énorme succès, le titre est devenu une expression à la mode, ça exprimait une petite philosophie...

Quand il enregistrait ses disques, Salvador avait toujours de bons musiciens...

Oui, on avait tous les requins de studio, tous les grands... Pour les orchestrations, il y a eu Jacques Denjean, Christian Chevallier... À ses débuts, dans les tournées, Henri était accompagné par Michel Legrand au piano. Et il y avait Maurice Favières qui était la voix « off » pendant les sketches.

Vous avez vécu la période où il a produit de jeunes artistes comme Tiny Yong, Audrey, Jacky Moulière, les Bretell’s...

C’était surtout une idée de sa femme Jacqueline. Henri a monté son propre label parce qu’il trouvait qu’il ne pouvait pas faire ce qu’il voulait dans une maison de disques... Mais il n’avait pas encore son propre studio et enregistrait surtout au Studio Europa Sonor, avec Jean-Michel Pou-Dubois puis avec Yves Chamberland. C’est vers 1970 qu’Henri a installé son studio chez lui et qu’il a commencé à faire ses enregistrements lui-même.

Qu’est-ce qui a « marché » dans ses productions ?

Tiny Yong avait bien marché à l’époque avec Tais-toi, petite folle, Audrey aussi, avec Le mal de leur vingt ans qui avait été un tube — c’était le « chouchou » de Salut les Copains. Tiny chantait très bien mais elle était fâchée avec la mesure... Sur la compilation Magic, je dois avoir une douzaine de titres écrits pour elle.

Et Jacky Moulière ?

C’était un poulain de Salvador. Henri m’avait dit : « Travaille avec lui ! ». Jacky Moulière avait, je trouve, la même sensibilité qu’Henri, un peu le même caractère aussi... C’était un très bon musicien. C’est pourquoi sa musique m’inspirait beaucoup et j’ai écrit pas mal de chansons pour lui. Quelques unes ont eu un petit succès : Drôl’ment sympa, qui a été « chouchou » à Salut les Copains, Suis le ruisseau, Le vent tournera, Bien fait...

Et vous-même avez poussé la chansonnette ?

À la télévision. À Midi Première, je faisais un des mandolinistes dans la chanson que j’avais écrite avec Henri, Et des mandolines, et dans un sketche avec Danièle Gilbert et Henri Salvador, j’avais un rôle de guide touristique avec un accent du Sud-Ouest !

Le disque qui s’appelle « Les Bestioles », c’était quoi exactement ?

C’était une série avec des figurines animées, filmées image par image, qui est passée à la télévision sur FR 3. Deux VHS et un CD sont sortis chez BMG, mais ça a coûté trop cher et la production a fait faillite... Sur les 52 chansons chansons prévus, je devais en faire 26 et Françoise Dorin 26 aussi, mais au total, on n’en a fait que 26 en tout. Toutes les musiques étaient de Salvador. Henri faisait le lion et il chantait, tous les animaux parlaient et chantaient, il y avait des choristes. C’était des chansons-fables...

Auparavant, on avait fait l’indicatif de Croq’soleil, une émission d’Anne Rey qui a également été diffusée sur FR 3. Au départ, c’était mignon pour les enfants mais ça a évolué et ce n’était ni pour les petits ni pour les grands... Ils avaient voulu faire quelque chose de pédagogique mais ils étaient tombés à côté...

Sœur Térésa est une chanson un peu inhabituelle dans l’univers de Salvador, c’est une chanson « engagée »...

C’est après avoir reçu le Prix Nobel de la Paix qu’elle est devenue Mère Térésa. Auparavant, tout le monde l’appelait Sœur Térésa. C’est quelqu’un qui s’est énormément dévoué pour tout le monde, un personnage remarquable et émouvant et Henri et moi avons eu l’idée de lui rendre cet hommage lorsqu’elle a eu ce Prix Nobel. C’était une jolie chanson, mais elle n’a pas marché du tout, elle n’a pratiquement jamais été diffusée.

Votre dossier de presse indique plus de mille chansons, plusieurs succès internationaux...

Une chanson douce a été connue un peu partout, et dans toutes les langues, même en russe, mais là, on n’a pas touché un rond ! (rires) L’abeille et le papillon est arrivée jusqu’aux États-Unis sous le titre Bridge of Saint-Lô, Le Pont de Saint-Lô, une histoire de GI’s... Je ne sais pas qui l’a chantée aux États-Unis car je n’ai eu qu’un disque d’orchestre par Lawrence Welk. J’ai eu une autre chanson enregistrée par Mantovani, Il y avait, créée auparavant par Georges Guétary. C’est une très jolie musique dont Henri s’est servi comme musique de fond pour un sketche.

Lorsque Salvador a rencontré Boris Vian, il n’a chanté quasiment que lui pendant quelques années.

Non, c’est une impression car il a continué à travailler avec moi. Henri est quelqu’un qui est tout feu tout flamme... Il avait découvert Boris, c’était devenu son mentor et il ne voulait plus faire de chansons qu’avec lui. Au détriment de Bernard Michel, d’ailleurs, qui s’est trouvé un peu mis à l’écart... Un jour, Boris a dit à Henri : « Mais pourquoi ne travailles-tu plus avec Ponpon, il te fait de très jolis textes, il n’y a pas de raisons que tu ne fasses plus de chansons avec lui... » Et c’est pour cela que j’ai pu continuer à écrire pour lui. Boris était quelqu’un d’adorable. Dans la période Barclay, qui a été rééditée par Universal, en même temps que Boris Vian, il y a toujours des chansons écrites par Maurice Pon : Dans mon île, Ma jolie petite fleur, Les deux moineaux, Ne sois pas méchante, Le soleil, ton visage et la mer, L’amour est là...

Pour revenir à aujourd’hui, est-ce que le come-back spectaculaire d’Henri Salvador vous a surpris ?

Pas du tout ! Ce qui m’a surtout étonné, c’est que les gens découvrent le crooner que j’avais toujours connu...

Comment expliquez-vous qu’en France, depuis deux-trois ans, on redécouvre le style crooner ? Beaucoup s’y essayent maintenant...

Peut-être parce que les gens en ont marre d’entendre des conneries ! Je me souviens de l’époque, au début des années 60, où la bossa nova avait aussi relancé un certain style de chansons. Henri y a contribué d’une certaine manière avec Dans mon île, dès 1958... C’est Jobim, je crois, qui raconte souvent que c’est en entendant Henri Salvador chanter Dans mon île, dans le film Europa di notte, qu’il a eu l’idée de la bossa nova... Dans ce film musical d’Alessandro Blasetti, il chante aussi Rose, une valse qu’avait écrite Bernard Michel. Dans mon île a d’abord marché en Italie, on touchait des droits dix fois supérieurs à ceux qu’on touchait en France ! Et au Brésil, c’est aussi la version française qui a marché. Caetano Veloso l’a enregistrée et en français ! Elle figure d’ailleurs dans la version française d’un feuilleton brésilien, en 73 épisodes, qui s’appelle Cœur de diamant. Le thème de Dans mon île était devenu le leitmotiv d’un des personnages, Éléonore.

Vous avez écrit aussi pour les yéyés...

Ah oui ! À l’époque, beaucoup de mes confrères, comme Delanoë ou Dréjac, étaient catastrophés par cette nouvelle vague. Pour eux, ce n’était plus de la musique, ni de la chanson... Moi, je pensais qu’il fallait s’adapter et j’ai écrit des chansons rythmées pour cette génération. Pour moi, comme pour Bernard Michel, ce n’était pas vraiment du yéyé mais une sorte de jazz pour les jeunes... On ne s’est pas laissés démonter, alors que les autres paroliers en étaient restés à l’accordéon et n’ont commencé à revivre que lorsqu’est sortie La chansonnette de Jean Dréjac et Philippe-Gérard : « La la la... mine de rien / La voilà qui revient / La chansonnette / Elle avait disparu / Le pavé de ma rue / Était tout bête / Les refrains de Paris / Avaient pris l’maquis... » Avant eux, j’avais écrit aussi quelques chansons sur ce thème. Il y en a une que j’avais faite avec Jean-Michel Arnaud qui s’appelait Le vague à l’âme : « Il a le vague à l’âme / Ce pauvre vieux Paname... », une chanson jaillie du néon et non plus de l’accordéon... Personne ne l’a enregistrée.

À la même époque, j’avais écrit des chansons pour Lucette Raillat, dont une avec Henri Salvador qui s’appelle Les éléphants. Avec Henri, j’avais fait aussi Printemps s’en va pour Marcel Amont et Il y avait pour Georges Guétary. Avec Jack Ledru, j’ai écrit Les galipettes que Lisette Jambel avait enregistrée au tout début des années 50. Pour Jean Sablon, j’ai écrit Toi, si loin de moi sur une musique brésilienne de Maysa. Yvette Giraud m’a enregistré quatre chansons écrites avec Salvador (Bonne année, Joyeux Noël, Petit indien, L’abeille et le papillon) et Bourvil m’a pris Joli, joli mois de mai que j’avais faite avec Gilbert Roussel. Avec François Charpin, j’ai fait des chansons pour André Claveau (Toi, tout l’amour du monde, Au rendez-vous des amours passées), pour Colette Deréal (Comme une balançoire). Pour les Frères Jacques, j’avais écrit Le concours Lépine, en 1959, et dix ans plus tard, Il ne reste plus que la Butte, avec Michel Fugain et Georges Blanès, et une autre, qui s’appelait Monsieur Quatre, qu’ils ont enregistrée mais qui n’est pas sortie. À l’époque où ils étaient chez Festival, ils ont enregistré tout un 30 cm qui n’est jamais sorti... Avec François Charpin, j’ai fait 106 chansons, avec Jean-Michel Arnaud, 120. Et avec Bernard Michel à l’époque où il n’écrivait que des musiques, pas moins de 30, dont Bedelia.

Pendant la vague yéyé, vous aviez vous-même produit deux groupes...

Oui, les Collégiennes et les Criquets. Les Collégiennes étaient des jeunes filles qui chantaient du yéyé. Elles étaient habillées par Jacques Estérel, le couturier à la mode qui écrivait aussi des chansons (il avait enregistré plusieurs disques dans les années 50). Pour les Collégiennes, je travaillais avec Jo Boyer. On avait créé aussi les Criquets pour Barclay. Là, c’était des tout petits. On avait lancé le truc : tout de suite après, il y a eu les Touistitis, les Futéruzés. Les Futéruzés n’étaient pas des enfants mais des choristes de studio et on utilisait la technique de la vitesse accélérée pour donner l’impression de voix enfantines et un peu bizarres... J’avais fait une adaptation pour eux, Chez l’oncle Achille.

En 1961, au Concours de la Chanson Française du Liban, j’ai eu deux prix : l’un — le Prix de la Presse — avec Georges Blaness pour la chanson que nous avions écrite ensemble, À pas de loup, l’autre avec Pierre Dorsey pour C’est au Liban, chantée par Jacqueline Néro.

Vous êtes devenu producteur de disques pour enfants en créant votre label, Mirliton.

J’ai pas mal travaillé avec Pierre Dorsey. En écoutant les disques pour enfants, on a trouvé qu’ils n’étaient pas toujours bien faits et on a essayé de faire mieux... On a commencé en 1965 avec une histoire de science-fiction qui fut distribuée par la Guilde du Disque, puis en 1968, on a réalisé Le Petit Poucet, avec les moyens du bord. Dorsey avait un orgue Hammond qui pouvait faire pas mal de choses. Et un ami à nous, qui avait monté un petit label, Consul, a sorti l’enregistrement et ça nous a alors donné l’idée de continuer et de faire toute une série de contes puis de fables. Puis on s’est mis à écrire des chansons et c’est comme ça qu’est né le catalogue Mirliton. Avec de très belles pochettes signées Okley. Cette aventure a duré vingt-cinq ans, tout de même ! De 1966 à 1991.

Et vous avez « fourni », pendant vingt-cinq ans ?

Non seulement j’ai « fourni », comme vous dites, mais je faisais venir les musiciens dans mon petit studio où j’ai un huit-pistes. Jean-Luc Ponty, à l’époque où il faisait son service militaire, est venu faire un disque ici ! On enregistrait « à la maison », je faisais les mixages, les re-recordings... Tout était fait ici et on pressait les disques chez Discofrance.

Qui chantait ?

Des enfants. On prenait aussi des amis comédiens. L’école communale m’avait envoyé des gamins qui aimaient chanter. J’ai beaucoup travaillé avec Jean Lecomte, excellent musicien et compositeur, ancien directeur musical de « Masspacher ». J’ai même adapté en disque une bande dessinée, Le Puma aux yeux d’escarboucle, parue dans Nade, le journal qui avait succédé à Lisette... J’avais pris Jacky Moulière pour un rôle et on avait fait deux 33 tours 17 cm. Je m’amusais beaucoup à faire des bruitages ! On faisait aussi venir des musiciens, c’était un peu compliqué pour les faire monter au 2ème étage, surtout pour les batteurs et leur matériel.

Il n’y a pas eu de rééditions en CD ?

Pas vraiment. Rym Musique a juste réédité quelques chansons. Au début du compact, on a sorti un CD de rondes et un autre de fables. Mais c’était tellement la bagarre pour arriver à « se placer » à côté des majors...

Vous étiez donc à l’époque un peu en concurrence avec des labels comme Le Petit Ménestrel ou Adès ?

Tout à fait. À tel point qu’ils nous mettaient un peu des bâtons dans les roues...

Vous avez également touché à la science-fiction avec Sram et la soucoupe volant...

Il y a une chose curieuse... J’ai l’impression que les Américains pensent quelquefois à chercher dans les répertoires français... Je pense à Sram et la soucoupe volante, un conte de science-fiction que j’avais écrit avec Pierre Dorsey en 1965 pour la Guilde, et qui avait obtenu un prix à Avoriaz. C’était l’histoire de deux enfants qui avaient été enlevés par des extra-terrestres et dans ce conte, il y avait un thème de quatre notes. Bien plus tard, en voyant le film de Spielberg, Rencontres du troisième type, on s’aperçoit que c’était à peu près l’histoire de notre conte, y compris les quatre notes du thème de Sram (Mars à l’envers). C’est sans doute une coïncidence.

Dans votre studio, Salvador n’est pas venu faire quelques voix ?

Non, il n’avait pas le temps, il avait autre chose à faire ! l

Propos recueillis par Raoul Bellaïche, le 28 novembre 2003 à La Varenne Saint-Hilaire.

• Un grand merci à Maurice Pon et à son épouse « Bibiche » pour leur amabilité et leur disponibilité.

• Extrait du hors-série n° 2 de JE CHANTE, spécial Henri Salvador (2004), toujours disponible. (cliquez sur la couverture)

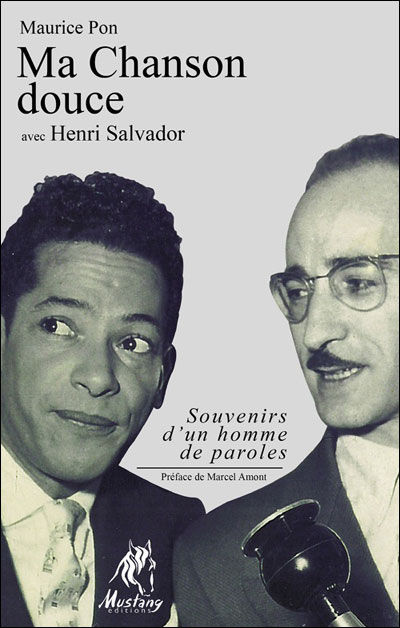

• Autobiographie de Maurice Pon parue en 2012. (cliquez sur la couverture)

Comments